目次

贈与税は、いくらの贈与を受けた時点で納める必要があるのでしょうか。結論、年間110万円以下の贈与であれば、原則として課税されることはありません。相続時精算課税制度や特例を活用する場合は、110万円を超える贈与であっても、贈与税がかからない可能性があります。

しかし、一定額以下の贈与であっても、基礎控除や特例が適用されず、贈与税がかかるケースがあるので、贈与税の仕組みを押さえておくことが大切です。

本記事では、贈与税の課税対象となる贈与額や、特例を適用することで非課税になるケースを解説します。

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を受け取ったときにかかる税金で、贈与者(贈与をする人)ではなく、受贈者(贈与を受ける人)が税金を納めます。たとえば、祖父から孫へ財産の贈与があり、その財産が贈与税の対象となった場合は、財産を受け取った孫が贈与税を納めることになります。

なお、贈与とは、現金や不動産、宝石などの貴金属といった財産を贈ることです。贈与によって財産を取得できるのは、子供や孫、親族などの肉親に限らず、血の繋がりのない人も含まれます。贈与は贈与者と受贈者が双方合意することで成立するので、一方的に財産を贈与することは基本的にできません。

贈与税は、すべての贈与にかかるわけではなく、一定の条件を満たした贈与や、一定額未満の贈与には課税されないケースがあります。贈与額や状況によっては、想定以上の贈与税を納めることになるので注意が必要です。

そのような状況にならないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 「いつ・誰が・誰に・どのような財産を渡したか」を記載した贈与契約書を作成する

- 記録を残すために、現金の贈与の場合は口座振込にする

- 口座振込の場合には、必ず受贈者が通帳、銀行印、キャッシュカードを管理する口座に振込む

- 不動産を贈与したときには贈与登記をおこなう

贈与税がかからない財産

贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産に課税されますが、以下に該当する場合は基本的に贈与税がかかりません。

- 法人からの贈与によって取得した財産(贈与税ではなく所得税の対象)

- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費として取得したお金

- 常識的な範囲での祝金や香典、見舞金

- 奨学金として支給されたお金など

生活費には、通常生活に必要な範囲での治療費や養育費、そのほかに子育てにかかる費用などを含みます。教育費には、学費や教材費、文具費などが該当します。

贈与税はいくらからかかる?

贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、贈与税がいくらから発生するのかはどちらの制度を選ぶかによって異なります。

2つの課税方法の違いは、以下のとおりです。

| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |

| 適用要件 | 特になし (第三者からの贈与にも適用できる) | 60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合のみ(年齢は贈与年の1月1日で判断) |

| 非課税限度額 | 年間で110万円 (贈与を受けた人ごと) | 基礎控除:年間110万円 (贈与を受けた人ごと) 特別控除:累計2,500万円 (贈与をした人ごと) |

| 贈与税の税率 | 超過累進税率(10%~55%) | 特別控除を超えた部分につき一律20% ※ただし、相続発生時には相続税に充当される |

| 相続時の課税 | 相続時の加算はなし (受贈者が相続人などの場合、相続開始前7年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算する) | 贈与を受けた財産を贈与時の時価で相続財産に加算する (基礎控除等を除いた贈与額) |

2つの課税方法に分けて、贈与税が発生する金額を解説していきます。

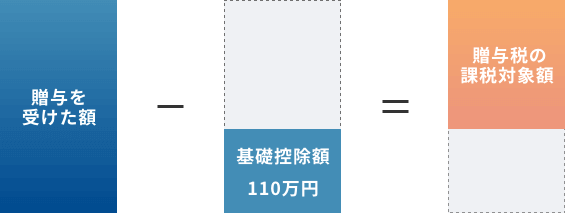

【暦年課税】110万円を超えたとき

暦年課税制度では、下図のように基礎控除額の110万円を超えた贈与に課税されるため、1年間の贈与額の合計が110万円以下であれば原則として課税されません。

なお、基礎控除が適用されるのは「受贈者ごと」です。そのため、1年間に複数の人から贈与を受けた場合でも、非課税限度枠は年間110万です。

たとえば、1年間で父から80万円の贈与、祖母から100万円の贈与を受けた場合は、70万円(180万円-110万円)に課税されます。

【相続時精算課税】年110万円の非課税枠を除いた分で累計2,500万円を超えたとき

相続時精算課税制度を選択した場合は、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除、贈与者ごとに累計で2,500万の特別控除が適用されます。贈与者が1人の場合は「特例適用の贈与者から贈与を受けた財産の合計評価額-年間110万円の基礎控除-2,500万円」で求めた金額に一律20%の贈与税が課されます。

相続時精算課税制度は、贈与者・受贈者それぞれが以下の要件を満たしたときに選択が可能です。

| 贈与者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母 |

| 受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫)に該当する推定相続人または孫 |

贈与者が死亡したときは、相続時精算課税制度で贈与した財産と、相続財産を合算した評価額に相続税がかかります。相続時精算課税制度で贈与した財産には、贈与税がかからなくても、相続税が発生するケースがあることを認識しておきましょう。すでに贈与税を納めている場合は、相続税額から納付額を差し引いた金額が納税額になります。

なお、年間110万円の基礎控除が適用された部分の贈与財産は、相続財産へ加算されません。つまり、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円以下の贈与財産に対しては、贈与税も相続税もかからないことになります。

相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を必要書類とともに、受贈者の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。選択後は暦年課税に変更できなくなるので、よく検討したうえで選択するようにしましょう。

贈与税が非課税、減額になるケース

以下のケースに該当するときは、特例により贈与税が非課税になったり減額されたりする可能性があります。

- 子や孫に住宅取得等資金を贈与する

- 配偶者に居住用不動産または取得資金を贈与する

- 子や孫に教育資金を一括贈与する

- 子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与する

- 特定贈与信託を利用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

子や孫に住宅取得等資金を贈与する

2024年1月1日から2026年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫などの直系卑属に住宅取得用の資金を贈与するときに家屋の種類や受贈者の所得等の適用要件を満たせば、一定額までの贈与が非課税になる特例が受けられます。この特例を「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」といい、最大1,000万円の贈与が非課税になります。

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けられるのは、以下の条件を満たす受贈者です。

- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上

- 贈与を受けた年の年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下

(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の新築の場合は、1,000万円以下) - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋を新築、取得、増改築する

- 贈与を受けたときに日本国内に住所があること

(受贈者が一時居住者であり、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合は除く)

すべての住宅が対象となるわけではないので、特例を受けたい方は、事前に適用条件を確認しておきましょう。

配偶者に居住用不動産または取得資金を贈与する

夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、2,000万円まで非課税となります。特例を受けられるのは、以下の条件を満たすときです。

- 婚姻期間が20年以上の夫婦

- 贈与を受けた翌年3月15日までに贈与対象の居住用不動産に住む

- 贈与対象の居住用不動産に継続的な居住が見込まれる

子や孫に教育資金を一括贈与する

2013年4月1日から2026年3月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫に教育資金の一括贈与をした場合、1,500万円まで非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与の特例」の適用を受けられます。

対象となる教育資金には、入学金や授業料といった学校に支払われるものと、学校以外に支払われるものがあります。学習塾や水泳教室といった学校以外に支払う金銭については、1,500万円の非課税限度額のうち500万円となるので注意が必要です。また通常の贈与とは異なり、信託銀行などの金融機関を通じて所定の手続きを行い進める必要があります。

子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与する

2015年4月1日から2025年3月31日(2025年度税制改正大綱により2027年3月31日まで2年延長予定)までの間に、直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金の一括贈与するときに一定要件を満たせば、1,000万円までの贈与が非課税になります。ただし、挙式費用といった結婚に関する資金に対しては、1,000万円のうち300万円までが非課税限度額となるので注意しましょう。また通常の贈与とは異なり、信託銀行などの金融機関を通じて所定の手続きを行い進める必要があります。

特定贈与信託を利用する

特定贈与信託とは、障害のある人の家族などが信託銀行などに金銭を信託して、障害のある人に生活費や医療費を定期的に渡す制度です。特定贈与信託を利用して贈与をすれば、障がいの程度に応じて3,000万円もしくは6,000万円を限度に贈与税が非課税になります。

110万円以下の贈与でも課税されるケース

基礎控除額を超えない110万円以下の贈与でも、定期贈与や贈与者の相続開始前7年以内の贈与に該当すると、税負担が生じる可能性があります。

それぞれ詳しく解説します。

定期贈与

毎年一定額を贈与する定期贈与に該当すると、年110万円以下の贈与であっても課税対象となります。たとえば「今後10年間で毎年100万円を贈与する」といった約束のもと、毎年100万円の贈与をすると「総額1,000万円の贈与をした」とみなされる場合があります。

定期贈与とみなされないためにも、贈与ごとに贈与契約書を作成するなどの対策をするようにしましょう。

贈与者の死亡から直近7年以内の贈与

暦年課税では、贈与が発生してから7年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与財産が相続財産として加算されるケースがあります。これを生前贈与加算といい、令和5年度税制改正によって対象期間が3年から7年に延長されました。ただし、延長された相続開始前4~7年の4年間に発生した贈与は、総額100万円まで相続財産に加算されません。

たとえば、贈与者の死亡を知った日の4年前から7年前の4年間に合計100万円の贈与、3年以内に毎年100万円ずつの贈与があった場合は、合計300万円分の贈与財産が相続財産に加算されます。

なお、対象となるのは被相続人(亡くなった人)から相続人への贈与なので、原則として祖父母から孫への贈与は対象になりません。

実際に7年間の贈与がすべて加算対象となるのは、相続開始が2031年1月1日以降の場合となり、それ以前に発生した相続における贈与の加算対象期間は下表のとおりです。

| 贈与者の相続開始日 | 加算対象期間 |

| ~2026年12月31日 | 相続開始前3年間 |

| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~相続開始日 |

| 2031年1月1日~ | 相続開始前7年間 |

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は、課税方法や贈与者との関係性によって異なります。

ここからは、贈与税の計算方法について実例を交えて紹介します。

【暦年課税】18歳以上の子や孫に贈与した場合(特例贈与財産用)

暦年課税の贈与税は、以下の手順で算出します。

- 贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税価格を出す

- 課税価格に応じた税率をかける

- 2から課税価格に応じた控除額を差し引く

税率や控除額は、課税価格だけでなく、贈与者との関係性によっても異なります。

贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与の場合は、以下の特例贈与財産用の早見表を用いて贈与税を計算します。

【特例贈与財産用】(特例税率)

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

| 200万円以下 | 10% | ‐ |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |

たとえば、祖父から20歳の孫に500万円の贈与をおこなった場合の相続税は、以下の手順で計算します。

- 課税価格を算出する

500万円-110万円(基礎控除額)=390万円 - 特例贈与財産用の早見表の「400万円以下」の税率10%をかける

390万円×15%=58.5万円 - 「400万円以下」の控除額10万円を差し引く

58.5万円-10万円=48.5万円 - 贈与税は48.5万円

【暦年課税】18歳以上の子や孫、以外に贈与した場合(一般贈与財産用)

特例贈与財産の要件を満たさない場合は、以下の一般贈与財産用の早見表を用いて贈与税を計算します。

【一般贈与財産用】(一般税率)

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

| 200万円以下 | 10% | ‐ |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |

兄弟、配偶者、親から未成年の子への贈与などが該当します。

たとえば、兄から弟に500万円の贈与をおこなった場合の贈与税は、以下の手順で計算します。

- 課税価格を算出する

500万円-110万円(基礎控除額)=390万円 - 一般贈与財産用の早見表の「400万円以下」の税率20%をかける

390万円×20%=78万円 - 「400万円以下」の控除額25万円を差し引く

78万円-25万円=53万円 - 贈与税は53万円

同じ価額の財産であっても、特例贈与財産より一般贈与財産のほうが贈与税が高くなります。

【相続時精算課税】非課税枠を超えた場合

相続時精算課税では「2,500万円+110万円×贈与年数」の非課税枠を超えた分の金額に一律20%の贈与税がかかります。計算式は以下のとおりです。

(特例適用の贈与者から贈与を受けた財産の合計評価額-年間110万円の基礎控除-2,500万円の特別控除)×20%

たとえば、父から3年間、毎年1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合の贈与税は、以下のように算出します。

- 課税価格を算出する

(1,000万円-110万円)×3年-2,500万円=170万円 - 税率20%をかける

170万円×20%=34万円 - 贈与税は34万円

相続時精算課税制度で贈与した財産には、贈与者が亡くなったときの相続財産を合算し、その評価額に相続税がかかります。ただし、2024年1月1日以降の贈与財産には、年110万円の基礎控除が適用されるので、基礎控除後の金額が相続税に加算されることになります。

相続時精算課税制度の特別控除を超えた贈与をして、すでに贈与税を納めているときは、相続税額から納付額を差し引いた金額が納税額となります。納付済みの贈与税が相続税額を上回るときは、申告することで還付を受けられます。

贈与をする際の注意点

贈与をする際は、以下の点に注意しましょう。

- 贈与資産を目的外に使用すると課税対象になる

- 贈与税以外の税金や費用がかかる場合がある

- 遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

贈与資産を目的外に使用すると課税対象になる

贈与資産を目的外の用途で使うと、本来は非課税であっても課税対象となってしまうケースがあります。

たとえば、親からの生活費や教育費の贈与には原則、贈与税がかかりません。しかし、生活費や教育費の名目で贈与を受けた資金を預金したり投資に使ったりすると課税対象になってしまいます。

そのような状況を避けるためにも、受贈者に贈与目的をしっかり伝えるようにしましょう。

贈与税以外の税金や費用がかかる場合がある

不動産の贈与を受けた場合は贈与税だけでなく、不動産取得税がかかります。配偶者に居住用不動産を贈与したときや、相続時精算課税制度の適用を受けたときであっても課税されます(居住用不動産の軽減制度により課税されないことはあります)。なお、相続で不動産を取得したときは、原則として不動産取得税がかかりません。

また、贈与によって不動産の保有者が変わったときは、贈与登記をする必要があります。登記をする際は、登録免許税や必要書類の取得費用を負担しなければなりません。加えて、登記手続きを司法書士などの専門家に委任する場合は依頼費用が発生します。

不動産の贈与を受けたときは、贈与税だけでなく、不動産取得税や登記費用に充てる資金も確保しておきましょう。

遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある

遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、親といった兄弟姉妹以外の法定相続人に対して保証されている最低限の相続分のことです。

被相続人が遺留分権利者以外に贈与をし、遺留分に相当する財産を受け取れなかったときは、遺留分を侵害されたとして侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。たとえば、親が特定の子供だけに高額な贈与をしたときに、ほかの兄弟姉妹が遺留分侵害請求を行使するケースがあげられます。

遺留分侵害額請求によるトラブルを避けるためにも、生前贈与は慎重に進めましょう。

不動産の贈与は現金より税制上有利になる可能性がある

贈与財産の課税価格の評価方法は、現金と不動産で異なります。

たとえば、1,000万円の現金を贈与するときは、財産評価額はそのまま1,000万円となります。一方、1,000万円で購入した不動産の財産評価額は、売買価格の1,000万円ではなく、路線価や固定資産税評価額を用いて算出するのが通例です。路線価や固定資産税評価額を用いた評価額が1,000万円を下回ると、1,000万円の現金で贈与するより、納税額が少なくなる場合があります。

最後に

贈与税がいくら贈与された時点で課税されるのかは、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選ぶかによって異なります。暦年課税制度であれば、年間110万円以下の贈与に対しては課税されません。

子や孫に住宅取得や結婚、子育て資金を贈与する場合は、特例制度を活用することで一定額まで非課税で贈与できます。

基礎控除額を超えない110万円以下の贈与でも、定期贈与や贈与者の死亡から直近7年の贈与に該当すると、課税される可能性があります。そのような状況を避けるためにも、贈与税の基本的な仕組みを理解したうえで、自分に合った方法で贈与するようにしましょう。

どのように贈与すればいいのかわからない方は、贈与税や相続税に詳しい税理士や不動産会社に相談してみましょう。

不動産は価格が大きいため、なかなか手が出しにくいという方も多いでしょう。そのような場合は、弊社の不動産小口化商品である「Vシェア」をご検討ください。

「Vシェア」は、都心の商業地にある中規模オフィスビルを小口化し、最低500万円から購入することができます。

「Vシェア」についてより詳しく知りたい方は、下記ページをご参照ください。

≫不動産小口化商品「Vシェア」とは

≫不動産小口化商品「Vシェア」の物件情報を見る

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。

もしくは

無料ご相談窓口

0120-948-827

受付時間 平日 9:30-18:00

今すぐの相談をご希望される方は

【無料ご相談窓口】までお電話ください。

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。

毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。

マックス総合税理士法人(http://www.max-gtax.com/)

贈与税の記事一覧に戻る