日本版ZORCは実現なるか ~米国事例、制度・文化背景、技術進歩から展望する新たな不動産取引モデル【後編】

目次

1. 技術革新とオンライン取引の新局面

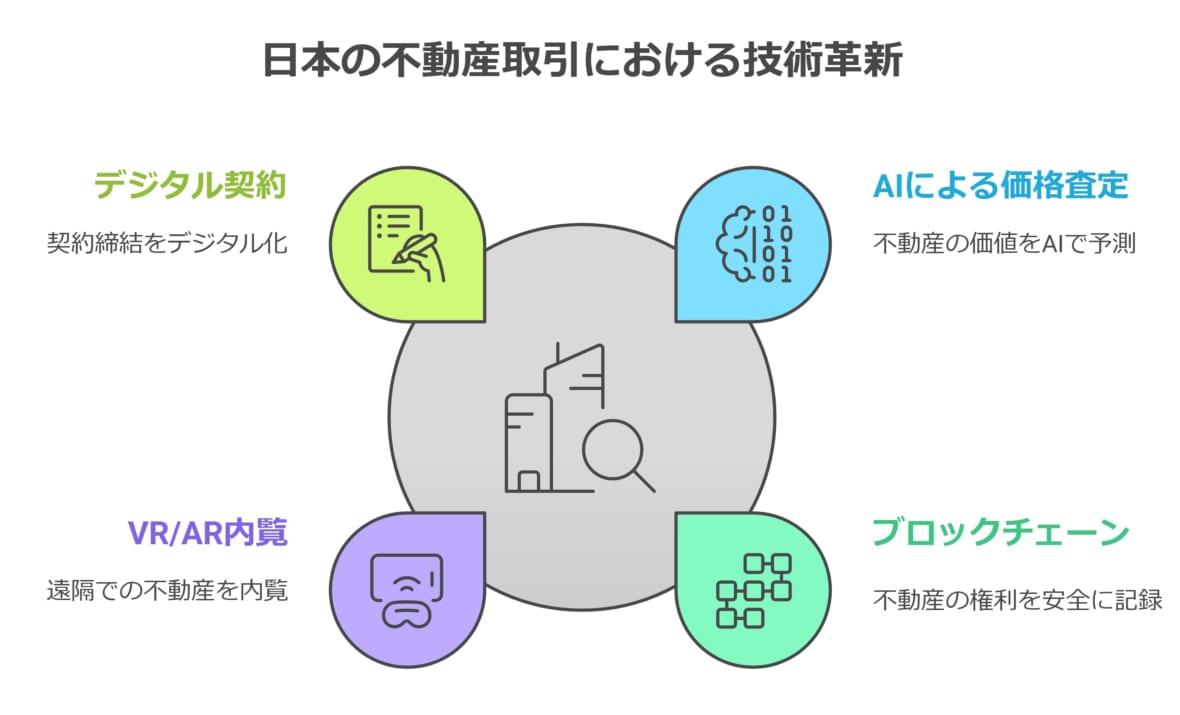

日本版ZORCが具体的な形を成すには、AIによる価格査定やブロックチェーンを用いた権利移転管理、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を活用した内覧プロセスなど、テクノロジーの活用がとても重要です。とりわけ日本の不動産取引は紙媒体での手続きや対面重視の商慣行が長く続いてきたため、こうした最先端技術による効率化や透明性向上の恩恵が、まだ十分には浸透していません。とはいえ、近年はIT重説や電子契約の解禁も相まって、デジタルによる情報共有や契約締結のハードルは徐々に下がりつつあります。

AI査定は、特に中古住宅や商業用不動産の価値評価において、個別性が高い戸建住宅などを除いては、過去の取引データや周辺環境データを基に約80~90%の精度で推定価格を算出できると期待されています。米国ではZillowの「Zestimate」が、膨大なMLSデータを活用してリアルタイムな価格推定を実現しており、その精度は市場や物件によって異なるものの、改善が続けられています。日本においては、データの公開範囲が限られ、各社や行政が保有する取引履歴が分散しているため、まずは安全かつ標準化された情報共有基盤の整備が業界全体の急務です。そうした基盤が整えば、オンライン上での瞬時査定や周辺相場の可視化が飛躍的に正確かつ迅速になり、従来の「対面ありき」の仲介プロセスを大きく補完、または置き換える可能性が高まります。

ブロックチェーン技術は、不動産取引において登記情報や権利移転の履歴を改ざん困難な分散型台帳で記録する試みとして、海外の実証実験で一定の成果を上げています。しかし、日本では現行の不動産登記制度が紙媒体・公的機関中心であるため、ブロックチェーンによる公式な権利移転システムの実現には法改正が不可避です。現段階では、ブロックチェーンはあくまで補助的な役割とされ、エスクロー機能との組み合わせによる取引の安全性向上を狙う動きが見られるにとどまっています。将来的には、不動産を直接保有せずにデジタル証券(トークン)の形で自由にオンライン上で取引できる仕組みが普及すれば、国内外の投資家が参加しやすくなるでしょう。

コロナ禍を背景に遠隔での物件確認が一般化した中で、VRやARを用いた内覧プロセスは、特に投資用物件や賃貸分野で効率化とコスト削減の手段として注目されています。実際、VR内覧システムを導入し、360度の内覧や複数人の同時参加型ツアーを実施する事例が増加中です。日本の対面重視の文化を踏まえると、VRやARは「内見の補完手段」と位置づけられ、最終的な決定前の予備的確認ツールとしての役割が期待されます。また、将来的にはリノベーション後のシミュレーションや、周辺環境を含む3Dデータの統合表示など、より精緻な内覧体験が提供され、消費者に新たな価値をもたらす可能性があります。

2. 海外先行事例から得られる構造的示唆

米国では、MLSによる不動産情報の一元管理とZillow・Redfinといった先進ポータルの活用により、透明性の高い市場形成が進んでいます。MLSは不動産業者間で24時間以内の登録を義務付けるなど、情報共有の徹底が特徴であり、この仕組みによって消費者はZillowなどを通じて広範な物件情報にアクセスできています。一方、欧州ではeIDAS規則に基づき、電子署名や電子契約が法的に有効と認められており、オンラインでの取引が日常的に行われています。さらに、シンガポールや香港などアジアの一部の地域では、不動産登記のデジタル化やオンライン取引基盤の整備が進められており、各国の制度改革が市場のデジタル化を促進しています。これらの国際事例は、日本が今後オンライン取引基盤を整えるうえで、情報共有の標準化や法制度の整備がいかに重要かを示しています。

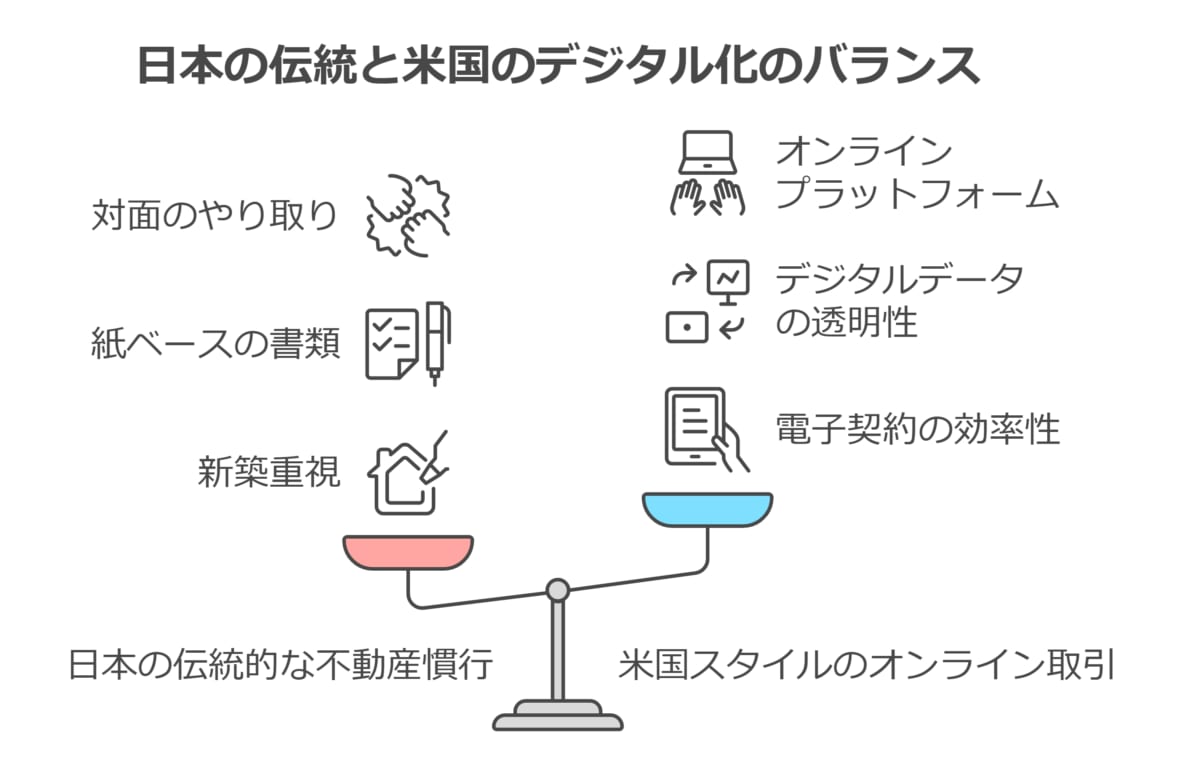

一方、日本の不動産市場ではREINS(レインズ)が存在しているものの、米国のMLSのように「一括登録・一括参照」で広範なデータを誰もが容易に取得できる仕組みにはなっていません。さらに、エスクローやタイトル保険といった制度的保証が一般化していないうえ、契約書や重要事項説明の電子化が始まったばかりで、海外の先行事例とは大きく異なる点があります。しかし、電子契約の導入や個人情報保護の枠組みの再検討などが進めば、国際的に見ても優位性のあるITインフラ・クラウド環境を活用できる土壌が日本にはあります。政府や業界団体が本腰を入れて標準化データの利活用を促進し、企業が分散している取引履歴や価格情報を集約・分析する技術を磨けば、かつての米国のような大きな転換期を日本も迎える可能性が十分にあるでしょう。

3. 国内市場のセグメントごとに見る導入メリット

日本は新築志向が根強く、対面相談に重きを置く文化的傾向がある一方で、空き家の増加や投資ニーズの多様化によって中古流通の重要性が増しています。このように、国内市場はセグメントごとにニーズや課題が大きく異なるため、日本版ZORCを展開するうえでは細分化されたアプローチが求められます。

賃貸分野では、すでに若年層を中心にオンライン内覧やIT重説が浸透し始めており、積極的に新技術を受容する土壌が整いつつあります。店舗へ直接来店せずに契約手続きを完了できるスタイルが当たり前になれば、賃貸物件の検索から審査・契約までを一貫してオンラインで完結させるサービスも拡充しやすくなります。こうした取り組みは、離れた場所への移住や転勤などで時間を掛けずに物件を決めたい層にとって、大きなメリットになるでしょう。

中古物件の売買では、AI査定やオンライン比較ツールの普及によって、買い手が価格相場やリフォームの可能性を客観的に把握しやすくなり、売り手は売却時期をスムーズに判断しやすくなります。空き家所有者が増える地方の場合は、遠隔地の買い手を獲得しやすくなるため、地域活性化や空き家の有効活用に繋がる可能性があります。既存の不動産会社が地域ネットワークとテクノロジーを組み合わせることで、対面相談の安心感とオンライン完結の効率性を両立できれば、信頼が得られにくい中古流通の印象を変える大きな突破口となるでしょう。

また、オフィスや商業不動産の分野では、VR・AR技術や大規模なデータ分析が力を発揮します。ハイブリッドワークの浸透によって法人のニーズは多岐にわたり、賃料や立地条件だけでなく、周辺環境や働き方改革への適合性など、総合的な評価が必要です。ZORC的モデルを展開する企業が、最新のマーケットデータと可視化技術を駆使して客観的かつ迅速に提案できれば、企業側も賃貸借や購入判断を効率的に進められ、新たな付加価値として注目を集める可能性があります。

4. 信頼構築と日本版ZORCのブランド確立

米国におけるZillowやRedfin、Compassなどの成長は、テクノロジーを単に導入するだけではなく、ユーザーに「安全で信頼できる取引環境」と感じてもらうためのブランド戦略が大きな役割を果たしました。日本市場においても、オンライン完結のメリットだけではなく、必要に応じて対面サポートや現地見学を丁寧に行う「ハイブリッド型」のサービス設計を打ち出すことで、初めての売買や賃貸でも安心して取り組めるという評判を得られると考えられます。

さらに、エスクローに準じた決済保全手段や専門家によるインスペクション(建物状況調査)を標準的に組み込むなど、法制度面で必ずしも整っていない部分を企業側が独自に補完する姿勢を示すことで、消費者は「オンラインでも安全に契約を任せられる」という確信を得やすくなるでしょう。こうしたプラスアルファの保証体制が普及すれば、市場全体の不安要素が軽減され、新しいテクノロジーへの受容度が高まり、ブランドとしての信頼性をより強固にする可能性があります。

実際、ZillowのZestimateは登場当初、精度に対する批判が多かったものの、アルゴリズムの改善や地域別の調整を地道に重ねることで、少しずつ市場からの信頼を獲得してきた歴史があります。日本版ZORCも「誤差があるからAI査定は信用できない」という初期段階の戸惑いを乗り越えて、実績データを継続的に蓄積しながらブランド価値を高めていく努力が求められます。そこには当然、コストや人材確保といった課題がともないますが、早い段階でユーザー満足度を高めれば、口コミやレビューによって好循環が生まれ、不動産市場全体におけるオンライン取引の位置づけを高める推進力になるでしょう。

5. 活発で合理性に富んだ不動産取引環境が日本に根付くまで

日本版ZORCが真に花開き、米国のようにオンライン中心の取引スタイルが可能性するためには、法制度・文化・経済環境の有機的な連動が必要だと考えられます。特に、電子契約やデータ公開の義務化が明確になり、MLSに相当する情報基盤が全国レベルで浸透すれば、欧州の一部で見られたように契約締結や所有権移転のプロセスが大幅に効率化し、買い手と売り手双方の心理的ハードルが大きく下がる可能性があります。

しかし、日本では長年にわたり「新築重視」や「紙書類・対面優先」の取引慣行が根付いているため、業者や消費者の間に蓄積された安心感を書き換えるのは容易ではありません。こうした状況を変えるには、業界団体や行政が主体となって意識改革や制度改革を段階的に進めていくことが不可欠です。空き家問題の深刻化や地方都市の人口減少、ハイブリッドワークの普及など、これまでにない社会変化が重なっているからこそ、今こそオンライン重視の新たなモデルが需要を取り込み、市場を変革するチャンスだともいえます。

金融市場の面でも、米国のように抵当権の再編や投資商品化が柔軟に行われる環境が整えば、iBuyerのように大量仕入れやスピーディーな再販モデルが急速に拡大するかもしれません。現実的には、まず賃貸や中古売買といった分野でオンライン完結型サービスが広がり、そこで培われたデータと信用がほかのセグメントに波及するというシナリオが考えられます。すぐに全面的なZORC化が実現するわけではありませんが、日本市場特有の慣行や文化を踏まえたハイブリッド戦略を取りつつ、少しずつオンラインサービスの利便性を高めていく動きがカギを握るでしょう。

その過程で、消費者が「オンラインでも十分に安心で納得できる取引ができる」と実感したときに、本格的な転換点が訪れます。紙媒体の重要事項説明や対面交渉を一概に否定するのではなく、必要な人には従来方式を継続しつつ、利用者のニーズに合わせたオンライン完結やVR内覧も標準化すれば、日本版ZORCは一部の先進企業だけの挑戦ではなく、市場全体が目指す方向性として明確に位置づくようになるでしょう。

6. むすび

前編では、日米の市場構造や制度的背景、文化的な違いを踏まえて、日本版ZORCが直面するハードルと、その一方で期待できる恩恵を整理しました。後編では、より具体的な技術導入の可能性や海外先行事例が示すポイント、そして国内市場のセグメントごとの導入メリットや信頼構築の重要性を掘り下げながら、日本においてオンライン取引が大規模に定着する可能性を展望しました。

結論として、日本版ZORCの実現にはAI査定やブロックチェーン、VRやARといった先端技術を積極的に活用すると同時に、長く続いてきた対面・紙媒体中心の取引慣行を改革する必要があります。特に、REINSの情報共有の問題を改善したり、エスクローや電子契約を普及させたり、さらには不動産登記のデジタル化を進めたりするなど、法制度面の整備が急務です。こうした取り組みを進めることで、消費者が「オンライン取引は安全で合理的だ」と実感できるようになり、新しい不動産取引環境の確立が期待されます。

人口構造の変化やライフスタイルの多様化が進むなかで、高い専門性とデジタル技術を組み合わせられるプレイヤーが業界をリードしていけば、旧来の慣行に縛られていた不動産取引も大きく進化するはずです。日本では、不動産の売買や賃貸契約がオンラインを主体に進められ、誰もがリーズナブルな価格と公平な情報にアクセスできるようになる日が、近い将来に訪れるかもしれません。そのためには、業界関係者だけでなく、消費者や政策当局も一体となってイノベーションを推進し、歴史や文化を尊重しながらも、新しい価値観を生み出す努力を続けることが重要です。まさに、デジタル時代の日本版ZORCは、不動産テックを「次なる標準」へと押し上げる大きな可能性を秘めているといえるでしょう。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。