CPIの全景、生活・政策・ビジネスを結ぶ物価の現在地【後編】

目次

物価は、私たちの日々の暮らしや企業活動、さらには国家間の経済関係までを動かす、いわば“経済のエンジン”ともいえる存在です。その変化を定点観測するCPI(消費者物価指数)は、いま上昇局面を迎え、経済の仕組みそのものを改めて浮き彫りにしつつあります。2025年1月、総合CPIは前年同月比4.0%上昇、生鮮食品を除く総合CPI(コアCPI)は2.5%上昇と、日本では近年見られなかった水準が続き、家計や企業の意思決定にも大きな影響を及ぼしています。IMF(国際通貨基金)は、2025年の世界全体のインフレ率を4.2%と予測する一方で、日本ではやや低めの水準が見込まれています。例えば日本銀行の「経済・物価情勢の展望(2025年1月)」では、2025年度のコアCPIは2%半ばにとどまるとの見通しが示されています。本コラムでは、こうした最新データの背景にある物価形成の仕組みや、企業や政策当局がどのような対応を迫られているのかを解説します。

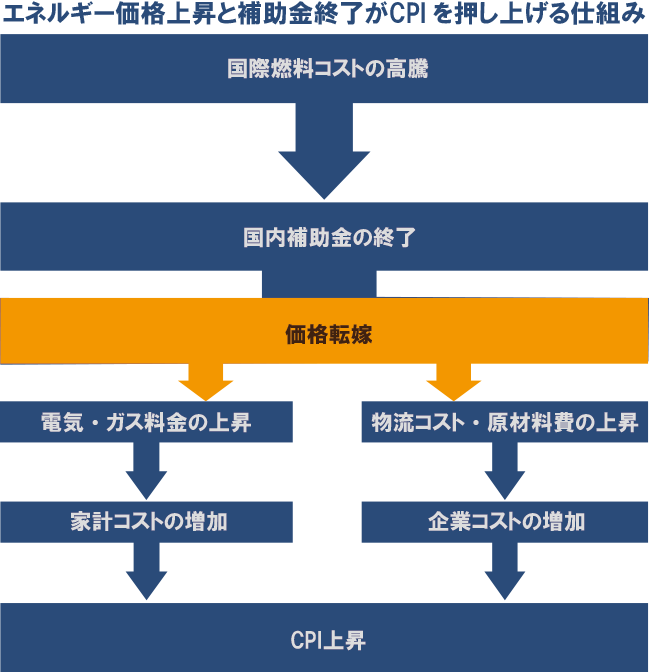

1. エネルギー価格と補助金の終了が突きつける現実

2024年に電気・ガスなどのエネルギー価格がCPI全体を押し上げた要因には、国際的な燃料コストの高騰に加え、国内で行われていた「酷暑乗り切り緊急支援」策の終了があります。これによって家計の光熱費は一気に上昇し、企業の生産コストも増加しやすくなりました。最終的に商品やサービスの価格へ転嫁されるケースが増えると、CPI全体にさらなる上乗せが起こります。

とりわけ、電力やガスのように需要が安定して高い財は、短期的な価格変動に対する需要の変化が小さいため、補助金が打ち切られた途端に指数全体を大きく跳ね上げる要因になりがちです。月々の光熱費が上がれば、消費者は他の支出を抑えようとしますし、企業はさらなる省エネ対策や設備更新の検討を迫られます。こうした生活インフラの価格は、CPI全体の傾向を形成するうえで中心的な役割を担っています。

2. 一時的か構造的か、判断の難しさ

エネルギー価格の上昇は、一時的なショックで終わるのでしょうか、それとも長期的にインフレが続く合図なのでしょうか。見極めは難しいところです。実際、燃料価格は地政学的な緊張や国際的な需給バランスの変化によって、ほんの数カ月で激しく上下する例が珍しくありません。過去を振り返ると、原油相場が急伸した後で比較的短期のうちに落ち着きを取り戻すケースもあれば、逆に高止まりして食品や物流コストといった別の物価要因まで巻き込んで上昇が広がっていくケースもありました。

CPIを分析する際には、「コアCPI(生鮮食品を除く総合)」や「コアコアCPI(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)」の動向を精査することが重要です。例えば、総合CPIが4.0%上昇していても、エネルギーと生鮮食品を除いたコアコアCPIの伸びが2.5%であれば、エネルギー価格の影響が大きいと判断できます。しかし、コアコアCPIまで着実に上昇しているようなら、消費者の値上がり許容度が根づき、企業も続々と価格に反映し始めている可能性が高まります。日本銀行などの金融政策当局は、この差を慎重に見極めながら利上げや買いオペレーション縮小などの手段を検討します。

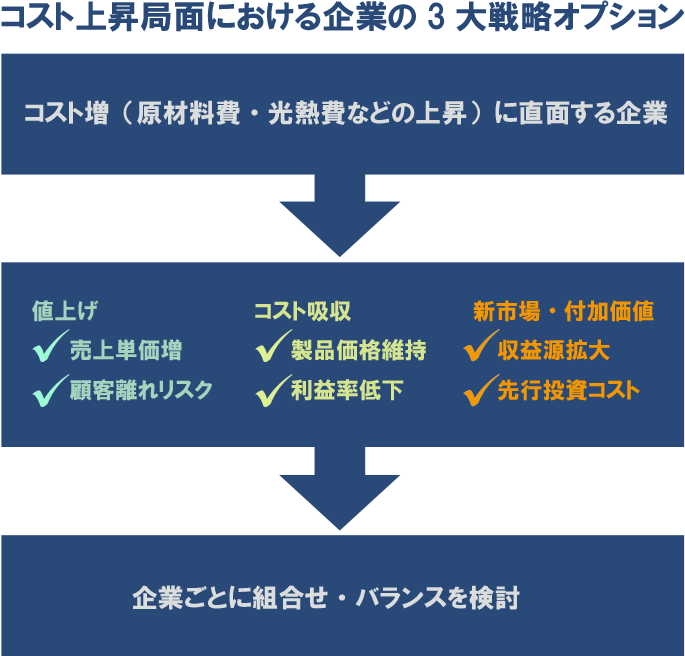

3. 企業はどう動く? 値上げ、コスト吸収、新市場開拓という3つの選択

物価の上昇が明確になると、企業は商品やサービスの価格改定を検討せざるをえない場面が増えます。原材料費や光熱費の急騰分すべてを自社で吸収し続けようとすると、長期的に収益を圧迫しかねません。一方で消費者が敏感に反応する市場では、値上げによる売上減少リスクもあり、バランスを取るのは至難の業です。

こうした状況で企業が取りうる選択肢のひとつは、新たな付加価値を打ち出して消費者の購買意欲を下支えする戦略です。単純な値上げに映らないよう、商品機能やサービスの質を高め「より魅力的な改良版」として提示します。また、エネルギー効率の高い設備投資やサプライチェーンの見直しにより、物価上昇に負けない経営体質を目指す企業も増えています。実際、CPIが2~3%台で推移すると見込まれるなか、新興国市場への再進出や価格差別化の強化など、積極策に踏み切る動きが加速してきました。

4. オフィス市場への波及、CPIとの意外な接点

「物価上昇」というと、どうしても食料品や光熱費に注目が集まりがちですが、オフィスビルの賃料もCPIに影響する重要なファクターです。企業が拠点を構えるうえで掛かる賃料や管理費といったコストは、事業戦略やコスト構造に密接に関係しますが、その一方で、オフィスという場が生み出す付加価値(イノベーションや人材確保への貢献など)を意識する動きも増えています。

優れた立地や快適なオフィス環境は、企業にとって働き方改革や生産性向上の一助となり、長期的にはコスト面を含めたパフォーマンスを高める要因にもなります。加えて、物価が上昇する局面では、不動産投資の見直しやリノベーションが活発化し、競争力のあるオフィスビルほど需要が堅調に推移する可能性があるのです。

もちろん、金利水準が上がれば不動産投資の資金調達コストが増える懸念はありますが、それを補う形でオフィス空間の質や利便性を高めようという動きが出てきます。新築・リニューアルを通じて最新の設備を整えれば、企業にとって魅力ある物件となり、市場に好影響を及ぼします。こうしたCPI上昇の局面では「オフィス運営・投資をどう最適化するか」という観点が浮上するため、オフィス市場には新たな価値創造のチャンスが潜んでいるといえるでしょう。

つまり、日常の光熱費や食料品だけでなく、オフィス市場といった不動産分野も物価と連動しながら動いています。今後の経済環境を見据えて、拠点選びを戦略的に考えることで、企業としては生産性やブランド力の強化に繋がり、結果的にサービス価格や事業コストにもよい循環をもたらす可能性があります。

5. 国際比較が映し出す多様なリスクとチャンス

2023~2025年にかけては、日本のみならずアメリカや欧州、さらには新興国でもインフレ率の上昇が相次いでいます。しかし、その上昇度合いや原因は国ごとに大きく異なります。アメリカでは2024年12月に前年同月比2.9%という比較的落ち着いた数字を示した一方、アルゼンチンのように117.8%という驚異的なインフレを経験する国もあります。世界経済は一色ではなく、エネルギー輸入依存度や為替変動、金融政策の違いが入り混じり、CPIの光景は国ごとに異なる色彩を帯びるのです。

こうした国際比較で明らかになるのは、一国のCPIが内需にとどまらず、資源価格や地政学、為替変動など世界的な要因に強く左右されることです。エネルギーを輸入に依存する日本では、国際価格が急騰すれば、その影響が即座に国内の物価へ波及しやすくなります。輸入コストが急上昇すると一気にCPIを押し上げる構図は日本のような資源輸入国に典型的で、逆に輸出産業が好調になれば利益が国内へ還流し、賃金上昇を通じてまたCPIを押し上げるシナリオも考えられます。つまりCPIはその国の物価事情にとどまらず、世界経済全体のうねりを映す指標でもあります。

6. 未来への見通し

日本の2025年のインフレ率は、概ね2%台とみられています。一時期の日本では考えにくかった数値ですが、実際に家計や企業が物価上昇ペースに慣れるにつれ、「3%程度のインフレならば定着してもおかしくない」というムードが広がる可能性があります。金融政策当局としては、急激に金利を引き上げて景気を冷やすのか、あるいは緩やかなペースでインフレを認めながら実質賃金や税収増を狙うのか、大きな岐路に立たされることになるでしょう。

財政面でも、社会保障給付の増額や補助金再開のタイミングをどう見極めるかが課題です。CPIが4%台に近づけば、年金やその他の公的支出が膨張し、財政負担の増大が一気に顕在化します。さらに、家計負担が大きくなるようなら生活困窮層への給付策が議論され、またもや政府支出がかさんでしまいかねません。こうした“政策連鎖”がCPIに再び影響を及ぼすという循環構造を把握することが、次の数年を読み解くポイントになるでしょう。

7. 結び、CPIが映す未来をどう動かす?

2025年以降、インフレ率が3%台や4%台へ踏み込み始めると、経済全体のリズムがこれまで以上に変化する可能性があります。 賃金上昇が再び注目される一方で、家計では日常的な支出増を意識し、企業はコスト対策と新規投資のバランスに頭を悩ませるかもしれません。

ただし、物価上昇の環境下だからこそ、新たな需要を掘り起こすチャンスや、事業を一歩進めるためのヒントが生まれる可能性も大いにあります。これまで関心が薄かった領域に投資を振り向ける、消費者の購買意欲を高める付加価値型の商品・サービスを打ち出すといった戦略が考えられるでしょう。

CPIは、私たちの日々の暮らしから企業の経営判断、さらには政策運営まであまねく影響を及ぼす「総合的な経済指標」です。物価上昇と聞くと負担増ばかりが取り沙汰されがちですが、現状を正しく見極めれば、賃金や投資、さらには職場環境づくりにおいて新たな成長が見込めるかもしれません。

今こそCPIの変化を的確に把握し、企業戦略・家計管理・政策運営など、それぞれの立場で具体的なアクションに落とし込むべきときではないでしょうか。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。