経営者こそ健康診断を──二度命を救われた私の話【元経営者執筆】

目次

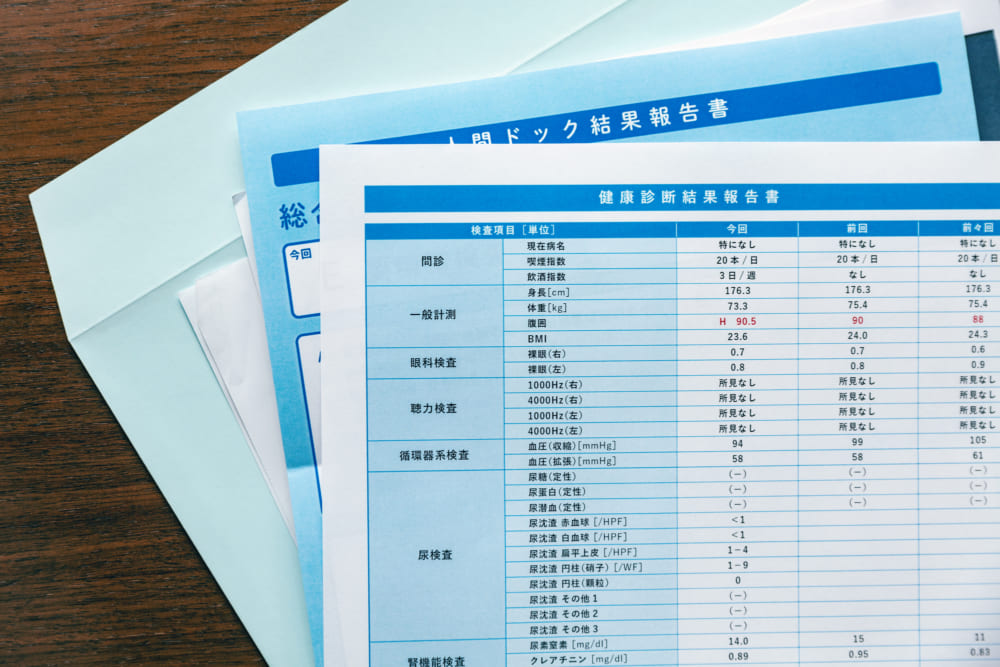

年に一度、会社で決まっているから受ける──

私にとって健康診断は、そんな通過儀礼のようなものに過ぎず、特に積極的に自分の体を気にかけていたわけでもありません。けれど、その健康診断が私の命を二度救うことになったのです。

一度目は2019年、何の症状も無いまま胃カメラで見つかった食道がん。死を覚悟し、強い副作用にも耐えながら治療を終えました。

そして、治療後も続けていた定期的な検査で、今度は2022年、PET/CT検査が肺の小さな結節を極早期に見つけてくれました。比較的負担の軽い手術で済み、命に関わるようなものではありませんでした。

経営者を退いた今、私はこの二度の経験を振り返り、健康診断は単に自分の命を守るためのものではなく、会社や家族、これからの未来を守る行為そのものだったと強く感じています。

最初の健康診断──無症状で見つかった食道がん

何も感じていなかった体に潜むもの

2019年3月、例年どおり会社に義務付けられていた健康診断を受けました。

当時は日々の業務に追われ、自分の体調について深く考えることもありませんでした。健康診断も年に一度の決まりごとのようなもので、年度末ぎりぎりに「とりあえず受けた」ようなものです。胃カメラも毎年の習慣で、検査台に横たわるときも「検診が終わったら何をしようか」と、次の仕事のことばかり考えていました。

ところが検査から数日後、病院から電話がかかってきました。

看護師に続いて医師が電話口に出ると、「内視鏡検査の結果、食道に腫瘍が見つかりました」とだけ淡々と告げられました。そのときはまだ、それがどの程度のものなのか、治療が必要なものなのかさえ分からず、ただ「腫瘍」という言葉だけが耳に残りました。

食道がんという病

数日後、詳しい説明を受けるために大学病院へ行きました。

医師は、今回見つかったのは食道がんで、まだステージⅠの段階であることを正式に説明し、「治療方法はいくつかあります」と穏やかに話してくれました。しかし、そのときは、まるで他人事のように聞こえて、自分の身に起こっていることだという実感がまったく湧きませんでした。

その晩、自宅でインターネットを調べると、「食道がんは他のがんに比べて生存率が低い」という記事をいくつも目にし、それまで他人事だった話が、急に自分の現実として迫ってきました。

死ぬかもしれない──最初に頭に浮かんだのは、子供の結婚式を見ることができないかもしれないということでした。

会社のことを考え始めたのは、まだまだずっと後のことです。

ESDと化学放射線療法、そして副作用

本格的な治療が、2019年の5月半ばから始まりました。

まずESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)という、内視鏡で腫瘍を切除する方法で患部を取り除き、その後は局所再発を抑えるために追加で化学放射線療法を受けることになりました。主治医からは「これで再発の可能性はかなり抑えられるでしょう」と説明されましたが、その治療は想像以上に身体への負担が大きいものでした。

抗がん剤の影響で髪が抜け、耳鳴りが常につきまといます。放射線治療が進むにつれて喉がただれ、声がかすれ、食事を飲み込むと喉の奥が焼けるように痛む。さらに治療が続く中で、皮膚は赤黒くただれて腫れ上がり、強烈な痛みをともなうようになりました。

耳鳴りだけは、5年以上経った今も残っています。

副作用への不安と、それでも続いた家族への思い

治療が続く中で、抗がん剤という未知のものに身体がどう反応するのか、明日にはまた別の副作用が現れるのではないかという不安が常にありました。

また、放射線の影響は突然現れ、かつ短時間に変化しました。ある早朝4時頃に胸のあたりにかゆみを感じ、再び眠った後の8時に起きると、皮膚が膿のようにただれていました。数時間での変化の速さは、今でも忘れられません。

そうした副作用の不安が積み重なるうちに、「この先、自分は本当に子供たちの未来を見届けられるのだろうか」という思いが強くなっていきました。5人いる子供たちは、当時まだ社会人になりきっていない者も多かったのです。

この先、彼ら彼女らの一人前になった姿を見届けられないのかもしれない。

そう思うと、副作用への不安とはまた別の重さが、心にのしかかっていました。

経営者にこそ必要な、健康診断の基礎知識

ここで少し話を変えて、経営者として最低限知っておきたい健康診断の基本を整理したいと思います。

会社には、労働安全衛生法(第66条)によって、労働契約を結ぶ従業員に対して年に一度、定期健康診断を行う義務があります。これは身長・体重・血圧・血液検査・胸部X線・心電図など、職場での健康障害を防ぐために最低限必要な項目が中心です。ただし、こうした法定健診だけでは、がんのような重大な病気の早期発見には限界があるのが現実です。

一方で、代表取締役や取締役といった経営者・役員は、この法定健診の義務そのものがありません。誰からも「必ず検診を受けてください」とは言われない立場にあり、意識していなければ検査を受ける機会自体が簡単に失われてしまいます。

だからこそ、多くの経営者は任意で人間ドックを利用し、胃カメラや腫瘍マーカー、PET/CT検査(全身のがんを調べる画像検査)などを自ら選んで受けています。矢野経済研究所の調査によれば、2022年度の人間ドック市場規模は3,540億円に達しており、こうした任意の健診が多くの人に選ばれ、健康管理に大きな役割を果たしている現状がうかがえます。

なお、同じPET/CT検査や腫瘍マーカー検査でも、がんの疑いがあり医師が診療の一環として受信を指示した場合は健康保険が適用されますが、人間ドックのように任意で受ける場合は全額自己負担です。私自身も、診断後に同じ検査を受け、保険が適用されたことで費用が大きく変わることを実感しました。

さらに国税庁では、社内規程を定めて役員や従業員全員を対象に人間ドックを実施する場合には、その費用を福利厚生費として会社経費にできるケースがあると説明しています。任意であるがゆえに受けない選択も容易にできてしまう人間ドックですが、こうした制度や会計処理の選択肢を知っておくだけでも、経営者としては判断の幅が広がるはずです。

私自身も当時、会社の決まりで健康診断を受けていましたが、役員には本来そうした義務はありません。誰からも「検査を受けてください」と言われない立場だからこそ、自分の意志で健康を守ることが重要なのです。 経営者の健康管理は、個人の問題を超えて会社全体のリスク管理につながります。

たまたま毎年の胃カメラを続けていたことで、私は食道がんを早期に見つけることができました。もしあの時、負担の少ないバリウム検査だけにしていたら──。あるいは忙しさにかまけて先延ばしにしていたら、その後の経営も、家族との時間も、まったく違う形になっていたかもしれません。

まさに「後悔先に立たず」といった状況になっていたかもしれません。

定期検査がもたらした二度目の早期発見

続けることになった定期検査

食道がんの治療を終えた後も、定期的な検査は当然ながら続きます。局所再発や新たな腫瘍の発生リスクがある以上、経過観察は必須です。主治医からも継続して検査を受けるよう指示されました。

以後、私は毎年、春には胃カメラ、秋にはPET/CTを受け、半年に一度の血液検査も欠かさず行っています。これらは、がんを経験したからこそ組み込まれた、自分にとっての新しい日常でした。

そして、健康診断の代わりとなる定期観察が、思いもよらぬものを見つけ、結果として私は再び命を救われることになりました。

検査が再び命を救った

2022年の秋、いつものPET/CT検査で肺に小さな影が映りました。医師は「すりガラス状結節」と説明し、すぐに危険というものではないが慎重に経過を追う必要があるとの判断でした。

数カ月のうちに結節はわずかに変化し、悪性の可能性がより高まったため、翌年には胸腔鏡で切除する決断をしました。2023年夏、全身麻酔での手術は無事に終わり、病理結果は極めて早期の段階。適切なタイミングで見つかっていなければ、より深刻な状況を迎えていたかもしれません。

不思議なもので、食道がんの時に感じた「命の危機」とは違い、今回はどこか冷静に治療を受け止めている自分がいました。一度、死を現実として受け入れた経験があったからこそ、二度目の手術にも過剰な不安はありませんでした。

思えば食道がんのときも同じように、何の自覚症状もない中で検査が見つけてくれたものです。私はこの短い期間に、健康診断に二度命を救われました。それは決して大げさな話ではなく、紛れもない事実なのです。

健康診断は経営そのものを守る

治療中に感じた経営資源としての健康

食道がんの治療を続ける中で、私は初めて「自分がこの会社からいなくなるかもしれない」という現実に直面しました。それまで、健康は当然のことで、経営者である自分がいなくなるなど考えたこともありませんでした。

しかし、副作用がいつまで続くのか、あるいは新たな症状がいつ現れるのか、まったく見通しが立たない状況が続きました。喉が焼けるように痛み、胸の皮膚が変色しただれる。これが本当に終わるのか、どこまで悪化するのかも分からない状況では、頭は常に治療や体調のことに向いてしまい、仕事どころではありません。

さらにセカンドオピニオンで「再発は一年から一年半以内が多い」と告げられ、自分はきっと再発し、命を落とすだろうとさえ考えるようになりました。そうした不安は、経営を預かる者としての責任と直結します。

結果として私は、治療途中で、経営から退くことを決意しました。

健康診断は経営者の責任でもある

これまで私は経営者として、売上や利益の動きを注視し、資金計画の問題を早めに察知して手を打ってきました。それは経営者としてリスクを最小化するために当然のことです。

健康診断は、それと同じリスク管理のひとつだと今は捉えています。

体に何もなければ、それに勝るものはなく、もし何かあっても早期であれば選択肢はいくらでもあります。数字に置き換えれば、資金繰りや取引先との関係悪化を小さなうちに解消するのと変わりません。

税務上の扱いや経費処理を気にする人もいるでしょう。しかし、二度命を救われた今では、多少の不利があっても健康診断を定期的に受けることを強く勧めたいと思います。

経営者が自分の体を守ることは、単に個人の問題にとどまりません。会社の舵取りを突然失うことは、従業員の雇用や取引先との関係にまで不安を広げる可能性もあります。

だからこそ、健康診断を受けることは、家族や社員を守る責任でもあると今は断言できます。

未来を守る経営者としての備え

私はすでに経営の現場からは退きました。

しかし、今なお多くの経営者が忙しさの中で自分の体を後回しにしながら、日々の決断を重ねていることを知っています。

健康診断で病気が見つかるのは怖いことです。

ましてや、がんが見つかれば、私のように経営者の職を辞さなければならない可能性もあります。

しかし、それを恐れて後回しにするのではなく、事業のリスクを早期に察知するのと同じように、健康のリスクにも先手を打ってほしいのです。

健康診断は、経営者が未来を守るためにできる最も基本的なリスク管理です。

そしてそれは、資産や事業をどう承継し、どう守っていくかを考えることとも通じています。健康も資産も、早くから備えるほど選べる道は増えるものです。

この文章を読まれた方が、自分の体を守ること、そしてそれと同じように会社や家族の未来を守る手立てについて改めて考えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

【参考情報】

労働安全衛生法(第66条 定期健康診断)

https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_7-At_66

人間ドックの費用負担 - 国税庁

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm

人間ドック市場に関する調査(2023年)- 矢野経済研究所

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3370

人間ドック・PET検査の保険適用について - 東京桜十字

https://www.sakurajyuji-healthcare.jp/column/3905/

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。