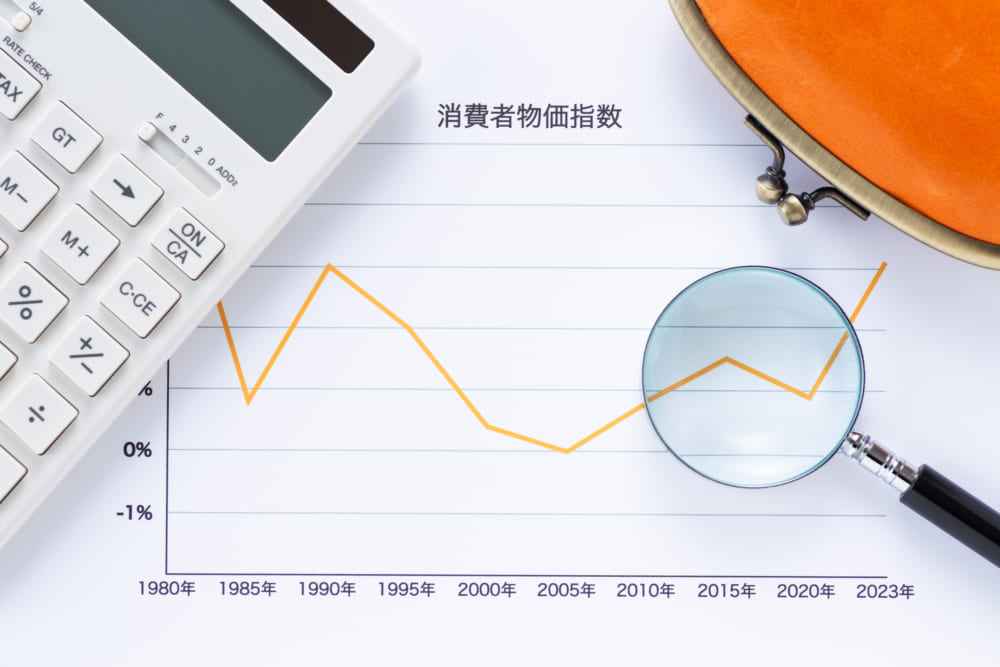

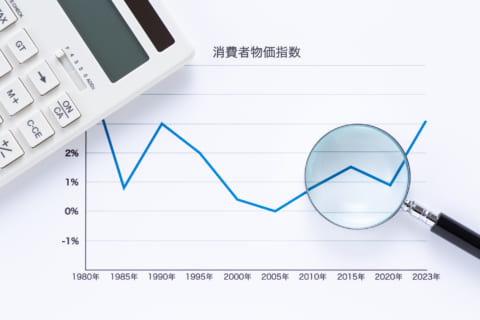

CPI(消費者物価指数)の全景、生活・政策・ビジネスを結ぶ物価の現在地【前編】

目次

私たちの生活に欠かせない食品、交通費、光熱費などの価格が「いつ、どのように変わっているか」をまとめて示す指標が、CPI(消費者物価指数)です。ニュースで「インフレ率が○%」という数字を見聞きする際、その多くはCPIの動向を指しており、政府や日本銀行の政策判断や企業の賃上げ交渉、さらには私たちの日常の消費行動にも大きく影響します。CPIが映し出すのは、暮らし全体の価値です。物価変動を理解することは、経済の将来を知るカギとなるでしょう。

1. CPIの全貌、日常の値段がつむぐ「消費地図」

CPIは毎月、多様な財・サービスの価格を調査し、その変化率を指数化したものです。スーパーで買う野菜や牛乳、ガソリンスタンドでの燃料、電気・ガスといったエネルギー、家賃や学費、さらには医療費や通信費まで、私たちの暮らしに根差した幅広い項目が対象となります。さらに、ウェイト(品目比重)を設定して家計の支出構造を反映させている点が特徴的です。CPIの算出方法は、家計調査を基にした支出ウェイトを用いるため、食費や光熱費の割合が高い世帯が個別にCPIを左右するわけではありません。

例えば、「月々の食費が1割上がった」と感じても、消費行動の内容次第でCPIに与える重みは異なります。外食がメインの人と、自炊をメインとする人でも支出配分が変わるため、CPIの平均値と自身の家計実感との乖離が生じることは珍しくありません。それでもCPIは、多種多様な家庭の財布事情を1つに束ねた“生活の俯瞰図”として機能し、物価全体のトレンドを探るうえで欠かせない存在です。

2. 2025年1月、前年同月比4%上昇が意味すること

2025年1月のCPI(総合)が前年同月比で4.0%上昇したという数字は、多くの消費財やサービスに値上がりが波及していることを示唆しています。ガソリン代や電気料金の変動が家計を直撃するだけでなく、物流コストの上昇を通じて食品・日用品など幅広い品目が引き上げられる構図が生まれるためです。

かつて日本では、CPIが2%を超える上昇率は珍しいとされてきました。しかし3%前後の上昇率が続くと、もはや一過性の値上がりではなく、家計や企業が「物価はじわじわ上がっていくかもしれない」という見方も増えてきます。実際、この数値は日本銀行の物価安定目標2%を超える水準であり、金融政策や企業のコスト管理・賃上げなどに新たな選択肢をもたらすでしょう。私たち個人の視点からも、日々の光熱費や食費への負担感が増し、買い控えや節約志向が強まるきっかけになるかもしれません。

3. コア指標、一時的ショックを取り除く仕組み

CPIをより正確に理解するには、生鮮食品を除いた「コアCPI」のほか、さらにエネルギーを除いた「コアコアCPI」などを確認することが大切です。それは、生鮮食品が天候不順などで乱高下しやすく、エネルギーが国際市況や地政学リスクの影響を強く受けるため、総合指数だけを見ていると、急騰した数字が基調なのか一過性なのかが判断しづらいためです。

エネルギーに限らず、特定品目の価格が大きく跳ね上がると、その月のCPI全体を一気に引き上げる可能性があります。そのため、コアCPIやコアコアCPIを確認することで、基調的な物価動向をより正確に把握することができます。しかし、コアコアCPIまで継続的に上昇している場合、消費者の値上げ許容度が高まっているとも考えられます。政策当局や市場はこうした指標を見ながら、急激な引き締めが必要か、それとも持続的に緩やかなインフレ圧力が続くだけなのかを探るのです。

4. 国際比較という視点、同じ上昇率でも見える景色は違う

CPIは国境を越えて計測されており、各国の物価動向を比べる手掛かりにもなります。例えば、欧州連合のHICP(調和消費者物価指数)は、EU加盟国間の統計手法を調整することでユーロ圏内のインフレ率を統一的に把握する仕組みです。一方で、HICPは住宅関連費用の扱いがCPIと異なるため、直接比較する際には注意が必要です。米国でも労働省労働統計局(BLS)がCPIを毎月公表し、経済政策や市場予測の土台を支えています。

ただし、同じ「3%上昇」でも、ある国では食料品が大きく値上がりし、別の国では医療費や教育費が主な押し上げ要因になるかもしれません。社会保障制度や食文化、産業構造の違いが、CPIの上昇率を左右するのです。私たちが国際比較の数字を目にするとき、各国がどの品目に重きを置いているかを意識することが大切です。

5. データ革命、POSやオンライン価格の活用

従来、CPIは調査員が店舗を巡り、商品の値札を確認して集計する方式が中心でした。しかし近年は、スーパーやコンビニ等でレジを通して記録される販売情報(POSデータ)や、オンライン価格の自動収集を活用する動きが広がっています。これにより、セールや特売時期、週ごとの消費動向など、きめ細かな価格変動が把握しやすくなるのです。

特にオンライン取引やサブスクリプションモデルは既存の品目分類と合わず、CPIに十分反映しきれていないとの指摘もあります。このため、国際的には新しい消費形態を反映するための品目分類の見直しが進められています。デジタル経済が進むほど、消費者行動は店舗からネットへ、多品目から定額サービスへと変容しやすく、そこから生まれる価格変動は従来のサンプリング調査だけでは捉えにくくなります。日本政府や国際機関がこうした新技術の活用を推進するのは、計測精度を高め、現実に即したCPIを提供するためなのです。

6. 生活実感と平均値

CPIの変動率が3%に達したとしても、すべての家庭が3%の負担増を感じるわけではありません。外食の利用頻度が高い世帯や、車の利用が多い世帯は燃料費上昇に敏感になりやすい一方、地域密着の小売店を使う人や公共交通を主に利用する人は、別の傾向があるかもしれません。こうした個人差がありながらも、CPIは「世帯全体の平均像」を提示し、経済全体の傾向を示す重要なセンサーとなります。

実際、金融政策や最低賃金の改定、税制などは多くの場合「平均的な物価変動」を前提に設計されています。私たちが「CPIはあくまで大きな川の流れを示す指標」と理解しておくことで、自分の家計がどのポジションにあるのかを相対的に考えられるようになります。CPIが上がるほど物価上昇を痛感する世帯と、そこまで影響を受けにくい世帯の差が拡大しやすい点は、政策立案の場でもしばしば議論の的となります。

7. 今後に向けて、変わりゆく物価とCPIの課題

CPIは、私たちの日常を映し出す大事な統計ですが、完璧な指標ではありません。エネルギーや生鮮食品のように乱高下しやすい価格項目をどう扱うか、オンライン取引や新サービスの価格構造をどう組み込むか、といった課題は尽きないからです。技術革新や社会の変化に合わせ、CPIの計測手法を絶えずアップデートしなければ、現実の暮らしとの乖離が広がってしまうリスクもあります。

実際、POSやWebスクレイピングなどの新しいデータソースを積極的に導入している国ほど、CPIの速報性と精度が高まっているとの指摘があります。こうした取り組みが進めば、「緩やかな値上がり」と「一時的な価格ショック」をより早期に見分けられ、家計や企業、政策当局が柔軟に対応しやすくなるでしょう。何気なく見過ごしがちな物価の変化が、未来の経済や社会をどう作っていくのでしょうか。きっとCPIがもたらす情報は、今後さらに多方面で重宝されるはずです。

まとめ

CPIは、家計に直結した多様な財・サービスの価格を集約することで、物価水準の変化を映し出す統計指標です。現在まで3%前後の上昇率が続く兆しが見られる中、私たちの日々の暮らしだけでなく、金融政策や企業の経営判断など幅広い領域がCPIの動きに敏感に反応し始めています。

しかし、CPIが示すのはあくまでも平均像であり、一時的なショック要因や個別の消費行動の違いは隠されがちです。そこを補うためのコア指標やオンライン価格調査など、新しい技術や手法の進展が国際的に注目されているのが現状です。私たち自身も、こうした物価データの裏にある意味合いを理解することで、暮らしや将来の動きをより的確につかむ手掛かりを得られるでしょう。

こうして変化するCPIを丁寧に読み解くことこそが、経済が向かう先を見極めるうえで不可欠です。目に見えにくい値上がりの予兆や新しい消費スタイルを捉えるためにも、CPIという“生活のレンズ”を今後も使いこなしていく必要があります。

- 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、弊社では何ら責任を負うものではありません。資産運用・投資・税制等については、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。