第9回

東京オリンピック開催に向けて ~「国家戦略特区」創設

©Hiroo Ichikawa

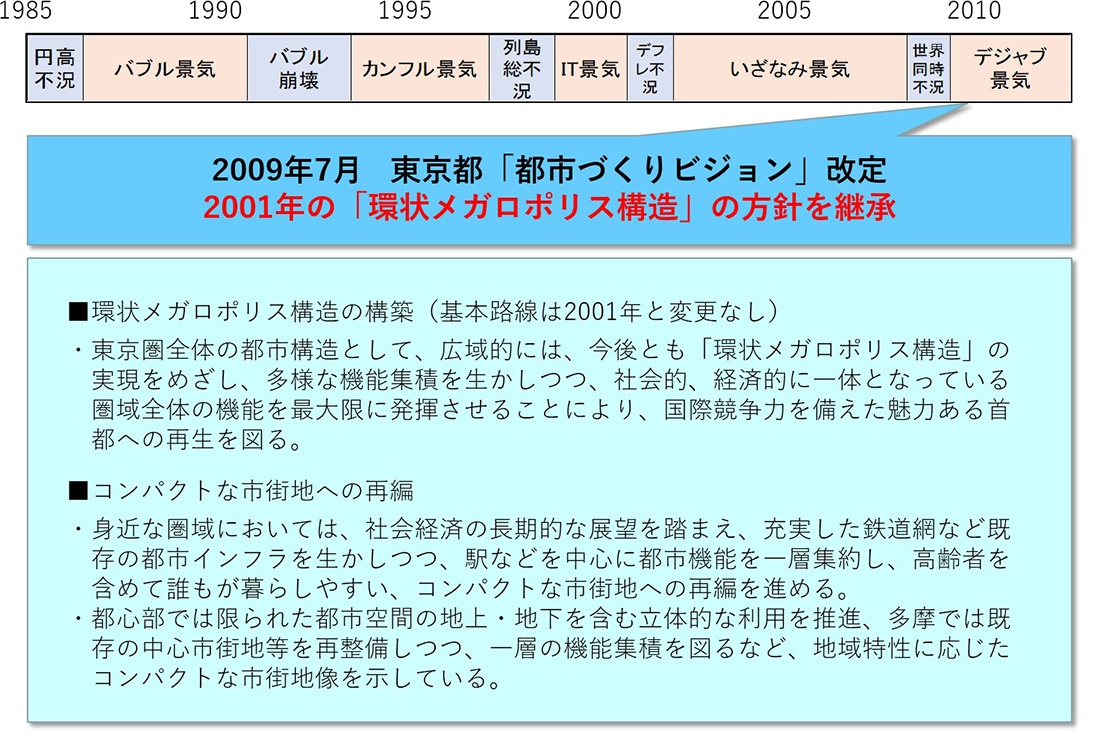

東京都は2009年7月に、2001年に策定した「都市づくりビジョン」を改定しました。

今回の改定では、従来からの環状道路の整備や、羽田空港の再拡張・国際化などの取り組みに一層弾みをつけるとともに、低炭素型都市への転換、緑豊かで美しいまち並みの形成、建築物の耐震化など、東京を美しく安全で住み心地のよい、さらに成熟を遂げた都市へと導いていくための道筋を示しています。

「環状メガロポリス構造」の方針についてはそのまま継承され、基本路線に変更はありません。

この「都市づくりビジョン」に基づいて、国際競争力の強化だけではなく、環境の面でも先進都市として世界から注目される都市の姿を具現化し、東京を 21世紀のオリンピック・パラリンピック開催の舞台としてふさわしい都市につくり変えていこうというわけです。

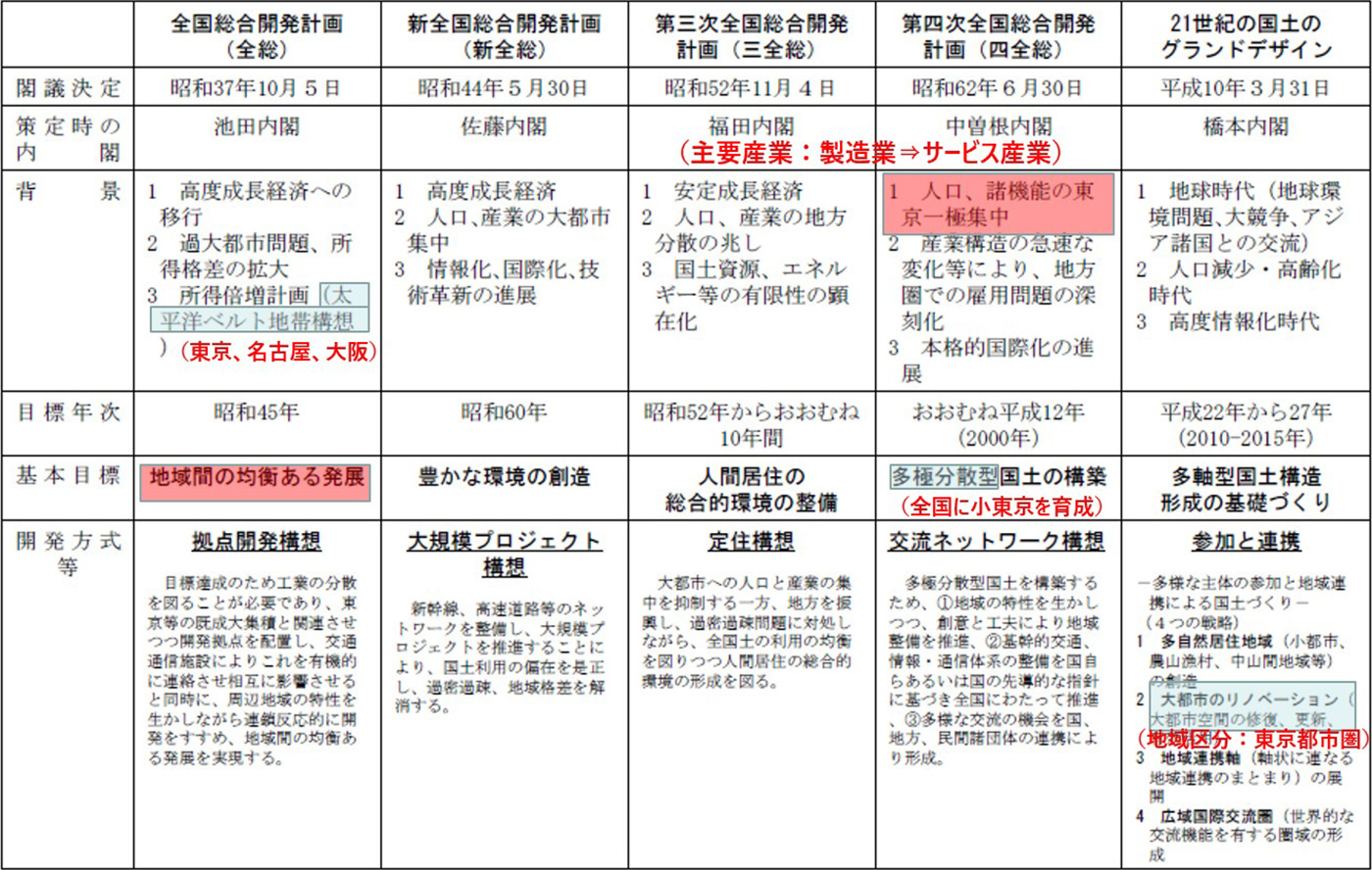

これは全国総合開発計画(全総)の推移の一覧になります。

このなかで基本目標を見てみると、1962年の全総では「地域間の均衡ある発展」、87年の4全総では「多極分散型国土の構築」となっています。この背景にあるポイントは“人口・諸機能の東京一極集中”です。

いま日本経済の生産高は、8割くらいがサービス業ですから、東京に集まるわけです。

この状況に対応して、全総の基本理念である「国土の均衡ある発展」を図るため、全国拠点都市の「小東京」としての育成を図りましたが結局うまく行かず、グランドデザインでは“大都市のリノベーション”のなかで地域区分に「東京都市圏」が登場し、それまで扱わなかった東京のことを初めて本格的に取り上げました。

全国総合開発計画の推移(1962年-1999年)

(国土交通省国土局資料)

©Hiroo Ichikawa

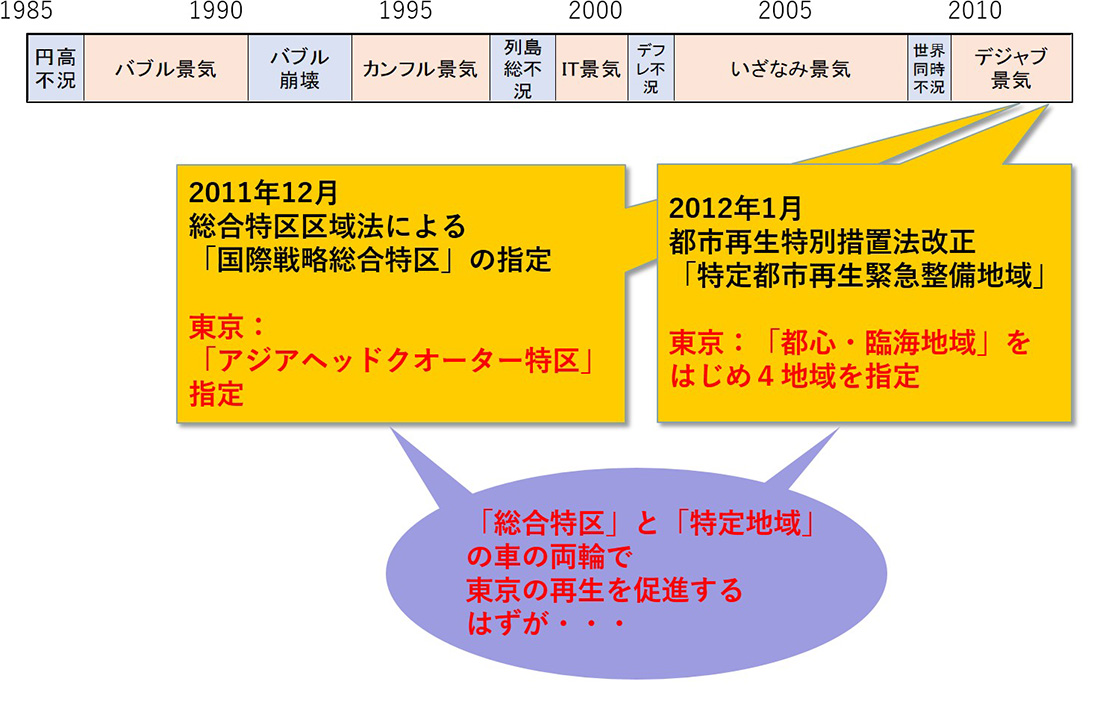

さて東京都は2011年に「国際戦略総合特別区域」の指定申請を行い、同年12月22日に国の指定を受けます。

都は2012年初頭より「東京都のアジアヘッドクォーター特区外国企業の投資促進エリアの創設」パンフレットを作成してプロジェクトを始動させました。

東京の中心部に設けた5つのエリアに、2020年度までにアジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点を設置する企業40社(第4次産業革命関連企業)、金融系外国企業30社を含む外国企業400社以上の誘致を目指しています。

一方、2002年(平成14年)6月1日に施行された都市再生特別措置法により都市再生の拠点として「都市再生緊急整備地域」が選定されていましたが、さらに2011年7月25日に都市再生特別措置法が改正となり、当該地域の中から国際競争力を強化する上で特に重要な地域として、2012年1月に「特定都市再生緊急整備地域」4地域 約2,500ヘクタールが政令により指定されました。

その後順次エリアが拡大され、2017年8月2日時点で、東京都では「東京都心・臨海地域」ほか6地域 約2,700ヘクタールが指定されています。

©Hiroo Ichikawa

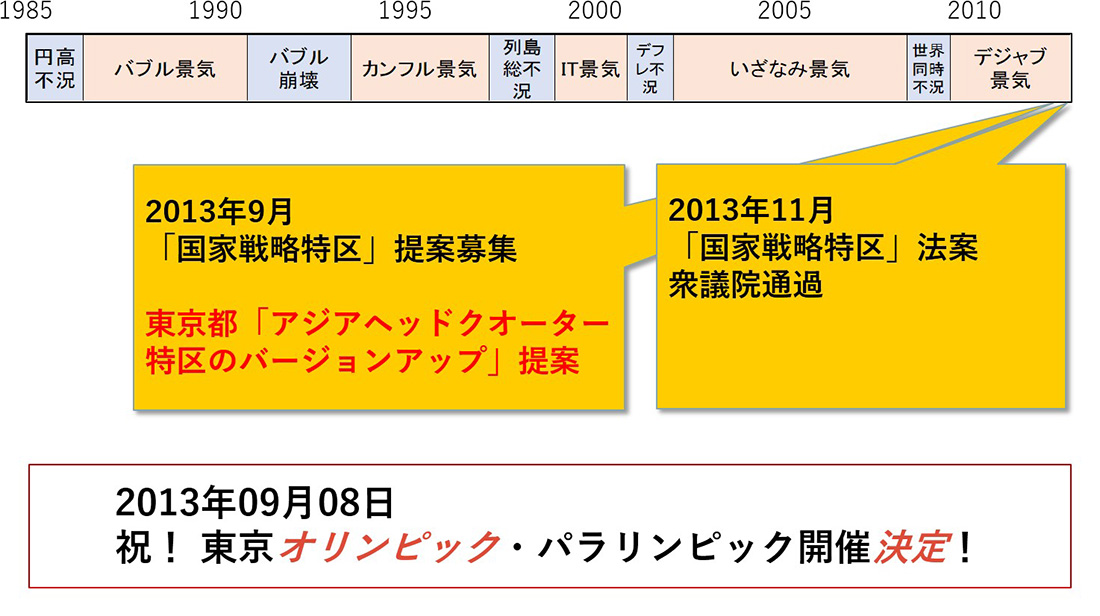

2013年9月、東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、それに向けて「国家戦略特区」が動き始めます。

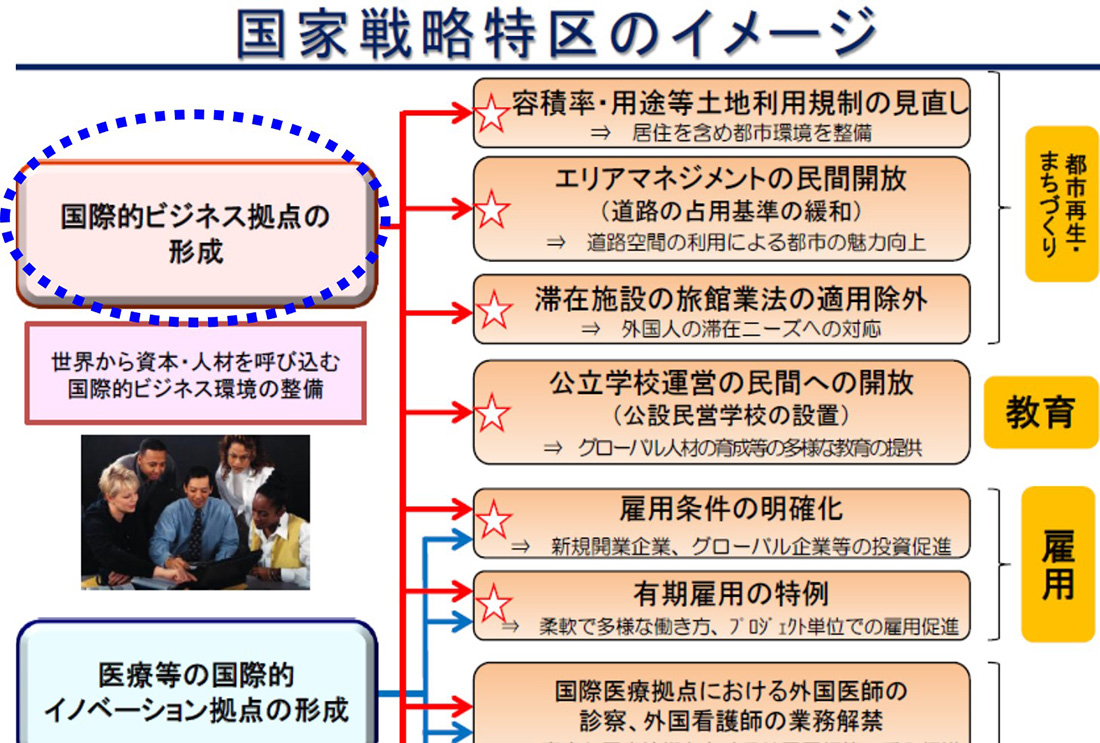

「国家戦略特区」は、“世界で一番ビジネスしやすい環境”をつくるために、地域や分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度です。

あらゆる岩盤規制を打ち抜く突破口とするために、内閣総理大臣が主導して、スピード感を持ってエリアを絞って取組むことが特徴です。

2013年度に関連する法律が制定され、2014年5月に最初の6区域が指定されています。

©Hiroo Ichikawa

この「国家戦略特区」のなかで一番動いているのは「都市再生・まちづくり」分野で、「容積率・用途等土地利用規制の見直し」、「エリアマネジメントの民間開放」、「滞在施設の旅館業法の適用除外」、この上の3つは動いています。この管轄は国交省です。

その下の項目は文科省や厚労省であまり動いていません。

東京オリンピックの開催を追い風にして、今後日本に居住・滞在する外国人が急増することも見込まれています。

プロフィール

市川宏雄(いちかわ ひろお)

明治大学名誉教授

帝京大学特任教授、中部大学客員教授

1947年東京に生まれ育つ。早稲田大学理工学部建築学科、同修士課程、博士課程を経て、カナダ政府留学生として、ウォータールー大学大学院博士課程(専門は都市地域計画)を修了(Ph.D.)。一級建築士でもある。

ODAのシンクタンク (財)国際開発センターなどを経て、富士総合研究所主席研究員の後、1997年明治大学政治経済学部教授(都市政策)。都市計画出身でありながら、政治学科で都市政策の講座を担当するという、日本では珍しい学際分野の実践者。2004年から2018年3月まで明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科長。2008年から2016年まで明治大学専門職大学院長、明治大学危機管理研究センター所長も務める。現在、日本自治体危機管理学会会長、森記念財団業務担当理事、町田市・未来づくり研究所所長、日本危機管理士機構理事長等、要職多数。Program Committee Member of Innovative City Forum, Steering Board 海外ではCheering Board Member of Future of Urban Development and Services Committee, World Economic Forum(ダボス会議)。

専門とする政策テーマ:

大都市政策(都心、都市圏)、次世代構想、災害と危機管理、世界都市ランキング、テレワーク